© Stadt Braunschweig

© Stadt Braunschweig

Smarte Energie-Infrastruktur

Urbane Mikroprojekte: Wie KlaDat und C2T den Weg zu nachhaltigen Städten ebnen

Günstige Wärme, saubere Luft und ein niedriger Energieverbrauch – all das gehört zur Zukunft nachhaltiger Städte. Zwei Mikroprojekte aus der Energieforschung zeigen, wie smarte Technologien vom einzelnen Gebäude bis hin zum ganzen Quartier die urbane Energiewende beschleunigen und damit Vorbilder für Kommunen und Stadtplaner schaffen.

Nachhaltige Städte entstehen dort, wo Energie intelligent genutzt und sinnvoll verteilt wird – etwa durch digitale Gebäudesteuerung, erneuerbare Energien für Wärme und Kälte oder vernetzte Versorgungssysteme. Damit solche Konzepte in der Praxis funktionieren, braucht es tragfähige Lösungen und konkrete Anwendungsbeispiele. Die beiden Forschungsprojekte KlaDat und C2T liefern genau das: Blaupausen für smarte Gebäude und klimaneutrale Stadtquartiere.

Ein Bewertungssystem für smarte Gebäude

Die Digitalisierung macht Gebäude effizienter und ermöglichen es, den Energieverbrauch durch intelligente Steuerungssysteme deutlich zu senken. So lassen sich nicht nur Betriebskosten reduzieren, sondern auch CO₂-Emissionen vermeiden und erneuerbare Energien besser in die Gebäudetechnik integrieren. Vernetzte Sensoren erfassen Verbrauchsdaten in Echtzeit und geben Rückmeldungen zum Zustand von Heizung, Kühlung oder Beleuchtung.

Bisher fehlte allerdings eine einheitliche Bewertungssystematik für die bestehende digitale Infrastruktur von Nichtwohngebäuden. Das KlaDat-Klassifizierungssystem schließt diese Lücke, indem es klare Indikatoren zur Analyse und Optimierung bereitstellt. Es wurde im gleichnamigen Mikroprojekt „KlaDat - Klassifizierungssystematik für Dateninfrastruktur zum Abbau von initialen Hemmnissen in der datengestützten Optimierung des Wärmeverbrauchs von Bestandsgebäuden“ entwickelt. Getestet wurde es an vier Nichtwohngebäuden, darunter das Rathaus Bottrop, zwei Schulen und ein weiteres Amtsgebäude.

Praxistest in Bestandsgebäuden: 30 Prozent weniger Energieverbrauch durch intelligente Regelung

Diese wurden mit intelligenten Sensorik- und Steuerungssystemen ausgestattet. Deren Analyse zeigte, dass eine erweiterte Dateninfrastruktur zu detaillierteren Bewertungen führt. In Gebäuden mit umfangreicher Sensorik und den entsprechenden Daten konnten die Forschenden Energieeffizienz und Komfort signifikant verbessern. Das Potenzial, den Energieverbrauch mit solch einer intelligenter Regelung zu reduzieren, liegt bei rund 30 Prozent.

Die wirtschaftliche Analyse zeigte, dass sich Investitionen in smarte Gebäudetechnologien besonders für größere Gebäude mit komplexer Anlagetechnik lohnen. Um den Nutzen von besserem Komfort und höherer Effizienz messbar zu machen, hat das Wissenschaftsteam ein System entwickelt, das den finanziellen Mehrwert dieser Verbesserungen berechnet. Die in KlaDat entwickelten Bewertungsansätze werden künftig im Forschungsprojekt KLASSIQA weiterentwickelt und sollen durch Simulationen sowie wirtschaftliche Analysen praxisnah in die Bau- und Planungspraxis überführt werden.

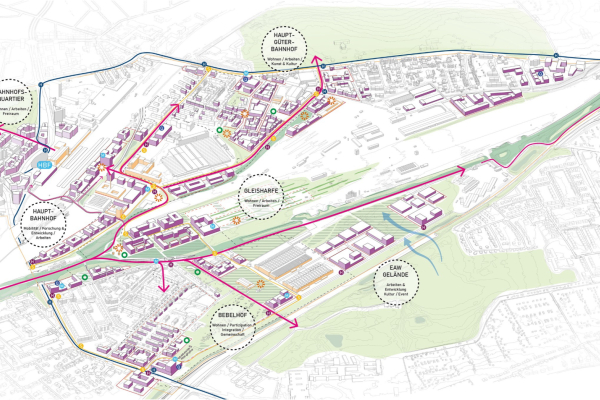

Während sich KlaDat auf die Digitalisierung einzelner Gebäude fokussiert, geht das Mikroprojekt C2T einen Schritt weiter: Die Bahnstadt Braunschweig ist eines der größten städtischen Transformationsprojekte Deutschlands und soll zum Modellquartier für nachhaltige Energieversorgung werden. Das Ziel ist eine klimaneutrale Wärme- und Kälteversorgung bis 2030.

C2T: Klimaneutrale Energieversorgung in Braunschweig

Das Förderformat der Mikroprojekte diente in C2T dazu, zunächst die grundsätzliche Machbarkeit innovativer Ideen auf dem Weg zum nachhaltigen Stadtquartier zu prüfen. Im Mittelpunkt standen flexible, intelligente Energiesysteme, die unabhängig von einzelnen Schnittstellen funktionieren. Erneuerbare Energien wie Solarthermie, Wärmepumpen und industrielle Abwärme wurden ebenso berücksichtigt wie moderne Speicherlösungen, um fossile Energieträger zu ersetzen. Braunschweig soll perspektivisch auch Teil einer regionalen Wasserstoffstrategie werden.

Die wirtschaftliche und soziale Machbarkeit stand dabei genauso im Fokus wie die technische Umsetzung. Viele der Herausforderungen, etwa hohe Anfangsinvestitionen oder mangelnde Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern, konnten im Projektverlauf konkret analysiert und adressiert werden. Die Stadt Braunschweig setzte dabei auf transparente Kommunikation, enge Beteiligung lokaler Akteure und regelmäßige Workshops zur Förderung der Akzeptanz.

C2T zeigt: Die Transformation zu einer nachhaltigen Stadt ist möglich – wenn technologische Innovation, kommunale Steuerung und gesellschaftliche Mitgestaltung zusammenspielen. Das Forschungsprojekt Connect to Transform soll jetzt die Erkenntnisse aus dem Mikroprojekt weiterentwickeln und schließlich in die Praxis überführen. Braunschweig dient in Connect to Transform als Testumgebung für innovative Produkte und Technologien - insbesondere von Start-ups und KMUs. Diese erhalten im Forschungsprojekt die Möglichkeit, ihre Lösungen unter realen Bedingungen zu erproben.

Digitale Steuerungssysteme, erneuerbare Energien und intelligente Netze sind essenziell, um Städte in Zukunft klimaneutral zu gestalten. Die Mikroprojekte KlaDat und C2T zeigen den Weg auf, wie smarte Gebäude und zukunftsfähige Stadtquartiere realisiert werden können. (az)