© RKW Architekten. Foto: Carsten Costard

© RKW Architekten. Foto: Carsten Costard

Sanierung Bürogebäude

Revitalisierung und Erweiterung eines Hochhausensembles

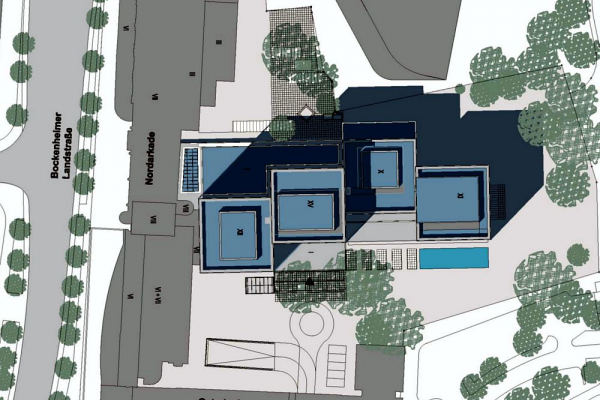

Die Zentrale der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entstand in den 1960er Jahren als Büroturm-Ensemble im Frankfurter Westend. Neue Auflagen zum Brandschutz erforderten bauliche Maßnahmen. Der Eigentümer entschied sich in diesem Rahmen für eine grundlegende Modernisierung – nur das tragende Skelett der Ursprungbauten blieb erhalten. Damit konnten die Versorgung mit Tageslicht, Frischluft, Wärme und Kälte deutlich verbessert und vor allem energieeffizienter gestaltet werden. Die KfW Bankengruppe unterstreicht mit diesem Sanierungsprojekt ihre förderpolitischen Ziele im Bereich Umwelt- und Klimaschutz.

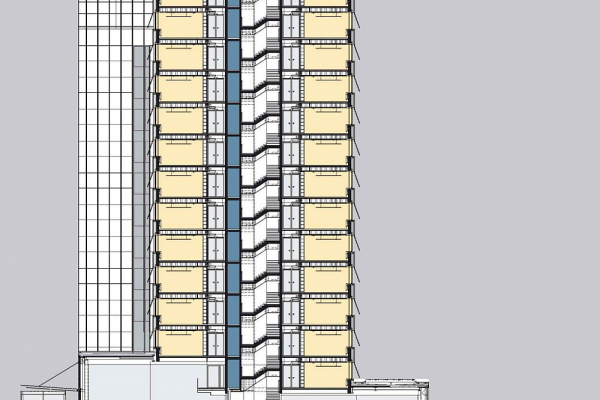

Die vier Bürotürme der KfW entstanden zwischen 1964 und 1968. Sie sind gegeneinander versetzt angeordnet und in der Höhe von 10- bis 15-geschossig gestaffelt. Die Häuser hatten vor der Sanierung schmale Balkone, in deren Schatten sich so genannte Senkklappfenster aneinanderreihten.

Für die notwendige Erweiterung des Gebäudekomplexes gab es am Standort nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Auf der Westseite konnte eine Veranstaltungs- und Ausstellungshalle vorgelagert werden. Ein Turm erhielt eine Erweiterung um einen zweigeschossigen Konferenzraum. Der nördlich gelegene Turm wurde um drei Geschosse aufgestockt und beherbergt nun die Vorstandsetagen. Im Erdgeschoss wurde ein repräsentativer Eingangsbereich zum Innenhof hin angebaut.

Forschungsfokus

Das Gebäude verfügt über eine komplexe Einzelraumregelung. Deshalb wurden im Rahmen des energetischen Monitorings von 2007 bis 2009 die Regelung von Beleuchtung, Sonnen- und Blendschutz, Lüftung und Kühlung überprüft. Regelungsstrategien wurden verbessert und an die tatsächlichen Anforderungen von Wetter, Gebäude und Nutzern angepasst. Insbesondere sollte mit dem Monitoring überprüft werden, ob sich der thermische und visuelle Komfort gegenüber dem Zustand im Bestandsgebäude verbessert hat.

Ein weiterer Fokus des Monitorings lag auf der Untersuchung einer Abluftanlage mit Nachströmung an einer Hochhausfassade. Zudem wurde die Energieeffizienz der Versorgung des Gebäudes mittels Kraft-Wärme-Kälte-Verbund in der Praxis überprüft.

Sanierungskonzept

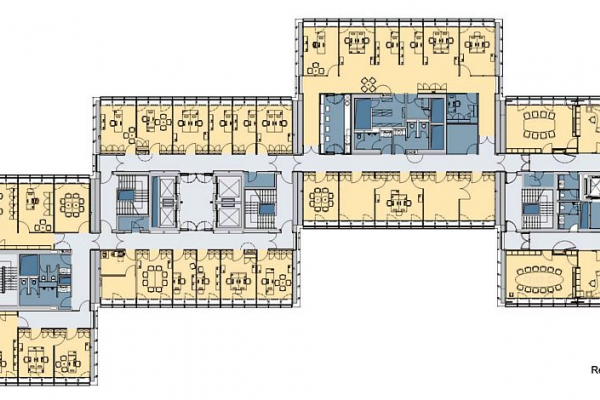

Durch die neue Fassadengestaltung und die geringen Raumtiefen wurde ein überzeugendes Tageslichtkonzept umgesetzt. Eine Besonderheit der neuen Vorhangfassade bilden die Sonnenschutzelemente. Sie lassen sich vertikal auf- und abfahren und sind gleichzeitig auch klappbar. Der Sonnenschutz kann zentral und auch raumindividuell gesteuert werden. Die Elemente aus der Materialkombination Glas-Streckmetall-Glas lassen Tageslicht durch und ermöglichen zumindest eine schemenhafte Durchsicht. Die in die Fassade integrierten Zuluft-Elemente sind aerodynamisch optimiert.

Insgesamt verbesserte die Sanierung den Wärmeschutz der Gebäudehülle deutlich. Der U-Wert der Fassade reduzierte sich von 1,1 auf 0,28 W/m2K (unter Berücksichtigung der Wärmebrücken). Der U-Wert der neuen Fenster beträgt 1,4 W/m2K, anstelle von vorher 2,9 W/m2K. Beim Dach wurde der U-Wert von 0,79 auf 0,21 W/m2K gesenkt.

Das Gebäude wurde von der Stadt Frankfurt als ein Pionier des nachhaltigen Bauens mit dem "Green Building Frankfurt 2009" ausgezeichnet.

© RKW Architekten. Foto: Carsten Costard

© RKW Architekten. Foto: Carsten Costard

Energiekonzept

Bereits seit Mitte der 1990er Jahre versorgt ein Blockheizkraftwerk die KfW-Gebäude mit Wärme. Absorptionskältemaschinen nutzen nun die Abwärme dieser Anlage zur Kühlung der Luft. Die Effizienz des Kraft-Wärme-Kälteverbunds in der Gesamtliegenschaft beeinflusst die Primärenergiebilanz des Gebäudes maßgeblich Für ganz heiße Tage klimatisieren zusätzlich Kompressionskältemaschinen die Räume. Passive Kühlung per Nachtlüftung reduziert den Bedarf an Kühlenergie.

Die Standardbüros werden durch Nachströmöffnungen über den Fenstern mit Frischluft versorgt. Die Abluft wird über die Schattenfugen der abgehängten Decke in den Zwischenraum gesaugt und zentral entlüftet. Ein außentemperaturabhängig geregelter Luftwechsel soll energetische Verluste im Winter verringern und einen zusätzlichen Wärmeeintrag bei sehr warmen Außentemperaturen vermeiden. Abgehängte Kühldecken verbessern den Raumkomfort. Das Kunstlicht ist tageslicht- und präsenzabhängig geregelt.

Ergänzt wird die energieeffiziente Sanierung durch ein wassersparendes Sanitärkonzept mit Grauwassernutzung, Vakuumtechnik und Regenwassernutzung.

Performance und Optimierung

In Teilbereichen wurden die geplanten Energiekennwerte erreicht oder sogar unterschritten. Der Stromverbrauch für das Kunstlicht in den Büroräumen belegen, dass die tageslicht- und präsenzabhängige Regelung ihren Zweck erfüllt.

Der Primärenergieverbrauch für Wärme und Kühlen für die Jahre 2007 und 2008 liegt deutlich über den Zielwerten. Ursachen sind unter anderem längere Betriebszeiten, Heizsollwert Büros 22°C statt geplanter 20°C, nicht optimal eingestellte zentrale Abluftregelung. Durch den Ausfall der Blockheizkraftwerke und der Absorptionskältemaschinen während großer Teile des Messzeitraums ergab sich ein Primärenergiefaktor von 1,1 statt der für den Kraft-Wärme-Kälte-Verbund angestrebten 0,3.

Sommerlicher Komfort

Der sommerliche Komfort in den Büroräumen konnte im Vergleich zur Ausgangssituation, bei der keine Möglichkeit zur passiven oder aktiven Kühlung bestand, deutlich verbessert werden. Dennoch gab es in den Büroräumen im Sommer mehr Überhitzungsstunden als in der Planungsphase als Zielvorgabe definiert. Die Kühlleistung in den Kühldeckensträngen war geringer als geplant. Die automatische Regelung des Sonnenschutzes funktioniert gut. Die Einzelraumregelung erfüllt in Hinblick auf eine Reduktion des Kühlbedarfs ihren Zweck: Bei Abwesenheit des Nutzers wird der Kühlsollwert angehoben und bei geöffnetem Fenster die Kühldecke abgeschaltet.

Optimierungsmöglichkeiten und -maßnahmen

Die im Betriebsjahr 2007 festgestellten erhöhten Energieverbräuche waren zum Teil in einem fehlerhaften Betrieb der technischen Anlagen begründet und konnten durch Optimierung der Regelung behoben werden. Diese Verbesserungen spiegelten sich bereits in der zweiten Messphase 2008 wider.

Zur Reduktion des Heizwärmebedarfs in den Büros wurde eine konsequente Einzelraumregelung umgesetzt, die während der Abwesenheit des Nutzers den Heizsollwert nach unten korrigiert und bei geöffnetem Fenster das Heizkörperventil vollständig schließt. Die Regelung der Abluftanlage und der Nachström-Öffnungen wurde dahin gehend korrigiert, dass die passive Durchströmung in den Nachtstunden der kalten Jahreszeit unterbunden wird.

| Bauherr, Betreiber, Nutzer | KfW Bankengruppe | |

| Gebäudetyp | Büro-Hochhaus | |

| Zeitangaben | ||

| Baujahr des Gebäudes | 1964-1968 | |

| Inbetriebnahme | 08.2006 | |

| Flächengrößen/Maße | ||

| vor Sanierung | nach der Sanierung | |

| Bruttogrundfläche (nach DIN 277) | 22.000 m² | 26.000 m² |

| Beheizte Nettogrundfläche (für Nichtwohngebäude, in Anlehnung an DIN 277) | 21.432 m² | |

| Bruttorauminhalt | 98.656 m³ | |

| Arbeitsplätze | 585 Personen | |

| Nutzfläche AN (nach EnEV) | 10.910 m² | |

| A/V-Verhältnis nach Sanierung | 0,19 m²/m³ |

| Energiekennwerte Bedarf | |||

| Energiekennwerte nach EnEV, d.h. nach DIN 4108-6 bzw. DIN 18599 berechnet. Bezugsfläche ist jeweils die beheizte Nettogrundfläche nach DIN 277. | |||

| vor Sanierung | nach der Sanierung | ||

| Heizwärmebedarf (Nutzenergiebedarf Wärme) | 113,20 | 42,30 | kWh/m²a |

| Energiekennwerte gemessen Verbrauch | |||

| Bezugsfläche ist jeweils die beheizte Wohnfläche (Wohngebäude) bzw. die beheizte NGF für Nichtwohngebäude. Primärenergiefaktoren nach DIN 4701-10. | |||

| vor Sanierung | nach der Sanierung | ||

| Endenergie Strom (Bilanzraum nach DIN V 18599) | 27,40 (ohne Kälte) | kWh/m²a | |

| Endenergie Strom gesamt | 87,30 | kWh/m²a | |

| Endenergie Wärme | 127,20 | kWh/m²a | |

| Primärenergie Wärme | 161,20 | kWh/m²a | |

| Primärenergie Strom und Wärme (Bilanzraum nach DIN V 18599) | 240,60 | kWh/m²a | |

| Weitere spezifische Verbrauchsdaten für Beleuchtung, Klima, Lüftung etc. | |||

| vor Sanierung | nach der Sanierung | ||

| Hilfsenergie (Pumpen, Regelung) | 7,00 | kWh/m²a | |

| Lüftung | 6,30 | kWh/m²a | |

| Beleuchtung | 13,90 | kWh/m²a |