© JenkoAtaman - stock.adobe.com

© JenkoAtaman - stock.adobe.com

Projekt ANGUS II

Grünen Strom und erneuerbare Wärme unter Tage speichern

Mithilfe geologischer Energiespeicher sowohl im Strom- als auch im Wärmesektor können kurz- und langfristige Schwankungen von Energiebedarf und -erzeugung ausgeglichen werden. Doch wie kann der geologische Untergrund konkret zur Speicherung von Strom und Wärme genutzt werden? Welche Speicherkapazitäten und-leistungen sind dabei realisierbar und werden im künftigen Energiesystem benötigt? Diesen und weiteren Fragen ging das Forschungsteam des BMWi-Förderprojekts ANGUS II nach.

Der geologische Untergrund bietet eine große Bandbreite an möglichen Speicherpotenzialen, -leistungen sowie Speicherzeiten von Stunden bis zu Monaten und Jahren. Hierfür stehen eine Reihe von Speichertechnologien, von der Wasserstoffspeicherung über die Speicherung von synthetischem Methan oder Druckluft bis hin zu Aquifer- und Erdsondenwärmespeichern zur Verfügung. Unter der Leitung von Prof. Sebastian Bauer und Prof. Andreas Dahmke vom Institut für Geowissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat das Team des Verbundprojekts ANGUS II die Potenziale dieser untertägigen Speichertechnologien am Beispiel der Modellregion Schleswig-Holstein erforscht.

Entdeckungen im Untergrund

Zunächst galt es für das Forschungsteam herauszufinden, ob sich Bereiche unter der Erde überhaupt als Energiespeicher eignen. Dazu wurde als erstes das zur Verfügung stehende unterirdische Geosystem genau daraufhin untersucht, ob geeignete geologische Schichten für die jeweilige Technologie vorliegen. In Schleswig-Holstein, ebenso wie im norddeutschen Raum insgesamt, fanden die Forschenden bei ihren Untersuchungen geeignete Speicherformationen mit erheblichen Speicherpotenzialen vor.

„Theoretisch ließe sich der wöchentliche Strombedarf des gesamten Bundeslands Schleswig-Holstein mit einem einzigen unterirdischen Wasserstoffspeicher in einer porösen Sandsteinformation oder in Salzkavernen abdecken“, erklärt Prof. Bauer ein Ergebnis der Projektarbeiten. Auch für den bei 100 Prozent Öko-Strom entstehenden nationalen Speicherbedarf stünden ausreichend Kapazitäten zur Verfügung. Daher bestehen die Herausforderungen in einer geeigneten Auswahl der Speicherlokationen, dem optimierten Einsatz sowie der Bereitstellung von ausreichenden Mengen erneuerbarer Energie zur Speicherbeladung.

Wärme aus dem Boden

Grundsätzlich können zwei Technologien für die Speicherung von Wärme im oberflächennahen Untergrund eingesetzt werden: Zum einen mit Erdwärmesonden als Wärmetauscher in den oberen zehn Metern Tiefe, zum anderen unter Nutzung von Brunnendubletten, die in bis zu einigen hundert Metern Tiefe errichtet werden können. Durch die großen Speicherkapazitäten im Untergrund, die auch eine saisonale Speicherung unterstützen, können fossile Kraftwerke bei der Wärmeversorgung perspektivisch ersetzt werden.

Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten aufzeigen, dass anhand dieser Speichertechnologien bis zu 80 Prozent der eingespeicherten Wärme zurückgewonnen werden können. Der tatsächlich erreichbare Wert hängt stark von der Systemgröße, dem Nutzungsgrad sowie den zeitlichen Schwankungen ab. Daher müssen den Forschenden neben den Standortgegebenheiten auch die einzuspeichernde Energie und der zu deckende Energiebedarf sowohl zeitlich als auch räumlich aufgelöst bekannt sein.

Speicher im zukünftigen Energiesystem

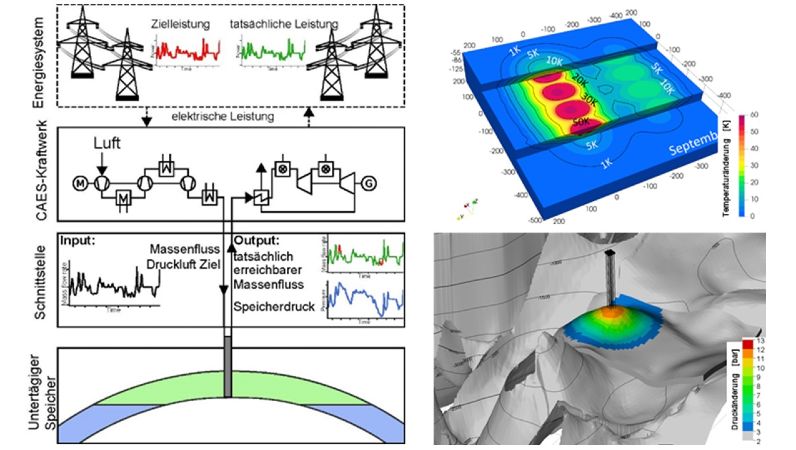

Die ANGUS-II-Fachleute haben daher das Energiesystem integrativ betrachtet und numerisch simuliert, um zeitliche Bedarfe und Bereitstellungen der Energie in den Verteilnetzen zu quantifizieren. Auch für die Kraftwerksanlagen und die Geo-Speichertechnologien entwickelten sie entsprechende Modelle, die sie implementierten und koppelten. Anhand von numerischen Studien konnten so sinnvolle Speichereinsätze für Zeitscheiben auf dem Weg in eine Zukunft mit 100 Prozent Erneuerbaren-Anteil bis ins Jahr 2050 identifiziert werden, um eine ökologische und wirtschaftlich sinnvolle Einbindung von geotechnischen Energiespeichern in die Versorgungsnetze zu erreichen. Zusätzlich entwickelten und implementierten sie Methoden, um den zeitlich und räumlich aufgelösten Wärmebedarf, der durch Speicher gedeckt werden muss, zu quantifizieren.

Raumplanung unter Tage

Da die Nutzung von geologischen Formationen als Speicher ebendort Veränderungen auslöst, hat das Forschungsteam ebenfalls Methoden und Konzepte entwickelt, um Umweltauswirkungen zu beschreiben und so von vornherein eingrenzen zu können. Ihr Ziel: Prozesse, wie beispielsweise die Druck- und Temperaturveränderungen, die temperaturinduzierte Lösung von Mineralen, induzierte Sorptions- und Desorptionsprozesse oder auch Veränderungen des Aquiferbioms sowie die Freisetzung organischer Verbindungen prognostizieren. Diese Untersuchungen zeigten, dass die durch unterirdische Wärmespeicher verursachten Veränderungen beschrieben und prognostizierbar sind, und so bei der Planung und Dimensionierung der Anlagen als auch bei der Entwicklung des Monitorings berücksichtigt werden können. Dabei ist eine großräumige Planung der Nutzung des unterirdischen, insbesondere urbanen Raums notwendig, damit zum Beispiel nicht dort untertägig Wärme gespeichert wird, wo direkt nebenan niedrige Temperaturen zum sommerlichen Kühlen oder für die wasserwirtschaftliche Nutzung benötigt werden.

Die Projektergebnisse zeigen, dass für die Nutzung sowohl die wirtschaftlich sinnvolle Einbindung der geologischen Wärme- und Energiespeicher in die Versorgungsnetze als auch deren Lage und Raumbedarf im geologischen Untergrund in einer gemeinsamen Planung berücksichtigt werden sollten. Der geologische Untergrund ist dabei eine wesentliche gesellschaftliche Ressource, die langfristig, nachhaltig und ökologisch bewirtschaftet und erhalten werden sollte.