© BGR

© BGR

Geothermie

Heißes Gestein als Wärmetauscher

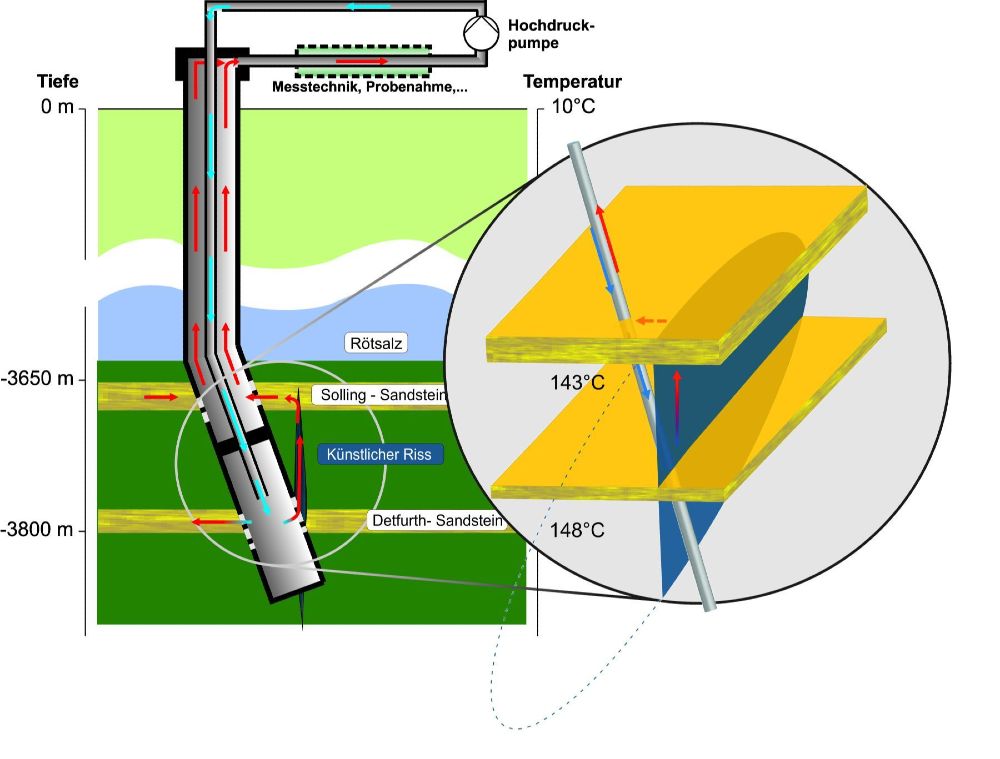

In etwas mehr als 3.500 Metern unter der Erdoberfläche befindet sich ein künstlich geschaffener Riss im Gestein. Dieser liegt zwischen zwei Schichten des Buntsandsteins. Die Temperatur des Gesteins in dieser Tiefe beträgt 140 Grad Celsius. Idee des Forschungsvorhabens ist, kaltes Wasser in die Erde zu pumpen und durch den Riss zu leiten. Die Rissflächen verhalten sich wie ein Wärmetauscher. Anschließend wird das heiße Wasser durch die gleiche Bohrung (Ein-Loch-Bohrung) gefördert und zum Heizen genutzt.

Projektkontext

Die Bohrung in Horstberg ist weltweit eine der wenigen Geothermiebohrungen mit einem künstlichen Riss im Sedimentgestein. Der vertikale Riss liegt zwischen zwei Schichten des sogenannten mittleren Buntsandsteins zwischen 3.600 und 3.800 Merten Tiefe. Entstanden ist dieser Riss bei einem früheren Projekt, indem mehrere tausend Kubikmeter Wasser in das Gestein gepresst worden sind. Der geschaffene Riss ist auch nach Jahren auf einer Fläche von circa 10.000 Quadratmetern für Wasser durchlässig und eignet sich, die Zirkulation des Thermalwassers im gering permeablen Sedimentgestein zu untersuchen.

Das Thermalwasser steht grundsätzlich unter hohem Überdruck. Daher ist keine Pumpe notwendig, um das Wasser zu fördern. Erforderlich ist eine Hochdruckpumpe, die das kalte Wasser bei der Injektion in die Bohrung pumpt. Das Wasser gelangt in den Bereich am unteren Ende des Risses und steigt dann durch das heiße Gestein nach oben. Ist es am oberen Ende des Risses angekommen, gelangt es durch dieselbe Bohrung zurück an die Erdoberfläche.

Forschungsfokus

Der Fokus der Forschungsarbeiten liegt auf einer erfolgreichen, zuverlässigen und stetigen Wasserzirkulation mit konstantem Wasserdruck und einer ausgeglichenen Wasserbilanz. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen, ob das System thermisch nachhaltig ist, beziehungsweise wie es dafür gestaltet sein muss. Sie möchten klären, bei welcher Förderrate und mit welchem Druck es möglich ist, Wärme langfristig und zuverlässig zu gewinnen.

Innovation

Bisher ist es nur möglich, tiefen Untergrund zur Wärmegewinnung zu nutzen, wenn das Gestein natürlicherweise gut hydraulisch durchlässig ist. Dies ist selten der Fall. Ein künstlich geschaffener Riss kann neue Fließwege für das Wasser auch in relativ undurchlässigem Gestein schaffen.

An einigen wenigen Standorten in der Welt konnte diese Methode bereits demonstriert werden. Allerdings handelt es sich hierbei um sehr hartes magmatisches Gestein (insbesondere Granit). In der Bohrung Horstberg Z1 untersuchen die Forscher diese Möglichkeit in dichten Sedimentgesteinen, die für den Norddeutschen Raum typisch sind. Aufgrund der geringeren Härte und dem geschichteten Aufbau der Sedimentgesteine ist es deutlich schwieriger als im Granit, nachhaltig künstliche Fließwege zu generieren.

Gelingt es, die Zirkulation von Thermalwasser über einen künstlich geschaffenen Riss zu demonstrieren, haben die Forscher einen Weg gefunden, auch bisher nicht nutzbare Gesteinsformationen geothermisch zu nutzen.

Ergebnisse

Bevor erste Tests in Horstberg stattfanden, mussten nach mehrjährigem Stillstand zunächst der Bohrplatz und die Bohrung für die Testarbeiten wieder in Betrieb gehen. Es gelang, die bereits vorhandenen Hochdruckpumpen auf die anspruchsvollen Bedingungen in Horstberg (hohe Salinität, hohe Temperatur, hoher Vordruck) umzurüsten und erfolgreich zu testen.

Längerfristige Zirkulationstest sollen Klarheit bringen. Hierzu setzt die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) auch verschiedene Tracer ein. Diese Markierungsstoffe mussten zuvor in Laborversuchen hinsichtlich ihrer chemischen Stabilität unter Reservoirbedingungen selektiert werden. Die Tracer fließen mit dem Wasser und bleiben auch bei hohen Temperaturen stabil und reagieren nicht mit dem Gestein.

Ein erster Zirkulationstest fand im November 2017 statt. Dieser ergab, dass die geplanten langfristigen Zirkulationsexperimente durchführbar sind. Es zeigte sich ebenfalls, dass vermutlich zusätzliche Eingriffe in der Bohrung notwendig sind, um die Förder- und Injektionsströme hydraulisch zu trennen.

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Standort- bzw. Untergrundbedingungen ist weiter zu prüfen, bevor allgemeine Aussagen möglich sind.