© Fraunhofer LBF, U. Raapke

© Fraunhofer LBF, U. Raapke

Akku-Recycling

Zweites Leben für Autobatterien

Wenn die Batterie im Elektroauto nachlässt, bedeutet das nicht direkt ihr Lebensende. Stattdessen kann sie noch als stationärer Speicher weiterverwendet werden. Im Projekt CIRCULUS haben Forschende einen Leitfaden erarbeitet, der zeigt, wie dies besonders umweltfreundlich und kostengünstig möglich ist.

Inzwischen fahren in Deutschland mindestens 2,5 Millionen Fahrzeuge, die ihre Energie aus einem Lithium-Ionen-Akku ziehen. „Wenn diese Akkus am Ende ihrer Nutzbarkeit sind, dann ist die vorhanden Restkapazität noch ausreichend für eine stationäre Anwendung“, erklärt Eva-Maria Stelter vom Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF.

Ein Verlust von 20 Prozent Akkukapazität kann in Elektroautos mit größeren Speichern die Reichweite um über 100 Kilometer reduzieren. Trotzdem bleibt die Batterie funktional und verfügt über 40, 50 oder mehr Kilowattstunden, die stationär noch sinnvoll genutzt werden können; sei es als Hausspeicher, an einer Solaranlage oder zur Netzstabilisierung.

Zwar gibt es bereits erste stationäre Speicher, die aus ausrangierten Auto-Akkus bestehen, aber in der Breite könnte die Umnutzung schwierig werden: „Noch ist das teuer und relativ ineffizient“, so Stelter. „Es ist aber zu erwarten, dass künftig mehr Batterien aus Fahrzeugen kommen. Dann wäre es gut, wenn die Zweitnutzung und das Recycling so einfach wie möglich ist.“

Mit den ökologischen, ökonomischen und technischen Problemen setzt sich Stelter derzeit gemeinsam mit Forschenden von fünf weiteren Institutionen im Forschungsprojekt CIRCULUS auseinander. Ihr Ziel: ein unkompliziert wiederverwertbarer Akku. Was dazu nötig ist, erklärt nun ein Leitfaden, der im Projekt entstanden ist. Er soll Konstrukteure, Recycling-Betriebe und die interessierte Öffentlichkeit dabei unterstützen, die Fallstricke bei der Zweit- und Wiederverwertung von Lithium-Ionen-Batterien zu verstehen – und zu lösen.

Viele Zellen für eine Weiternutzung geeignet

Bislang seien Traktionsbatterien aus konstruktiver Sicht nicht für die Weiternutzung entwickelt, so Stelter. Das beginnt schon bei den genutzten, teilweise unterschiedlichen Kunststoffen, die ihrerseits manchmal fest mit Metallkomponenten verbunden sind. Dies erschwere zunächst das Öffnen der Batterie und später auch das Wiederverwerten der Kunststoffe. Die Folge: ein höherer Aufwand bei der Rückgewinnung, mehr Abfälle und ein unvollständiger Wertstoffkreislauf.

© Fraunhofer LBF, U. Raapke

© Fraunhofer LBF, U. Raapke

Schon die Möglichkeit eines effizienten Demontageprozesses könne die Kosten deutlich senken und damit das Recycling wirtschaftlicher machen, so Stelter. Hierfür sei jedoch ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, der das Produkt nicht nur bei der Mobilitätsnutzung betrachte, sondern den ganzen Lebenszyklus des Lithium-Ionen-Akku vorausschauend konzipiere.

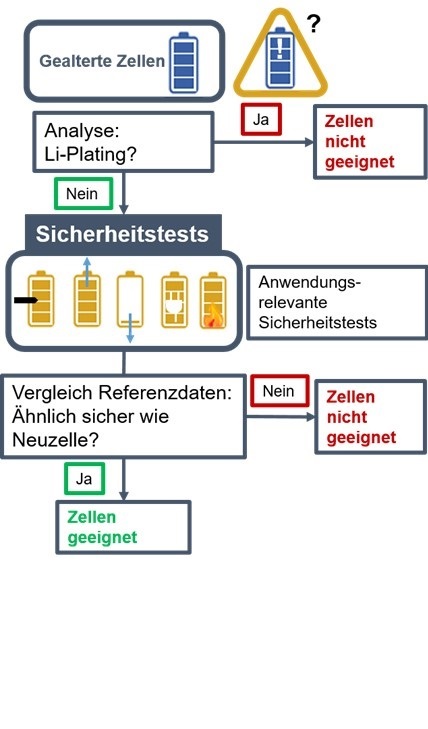

Ebenfalls ist es wichtig, zu prüfen, ob sich die Zellen für eine weitere Nutzung überhaupt eignen. Im Projekt CIRCULUS haben die Forschenden Akkuzellen umfassend getestet und diese Erkenntnisse ebenfalls in den Leitfaden einfließen lassen. Dazu haben sie die Zellen im Labor altern lassen, etwa durch Kühlung oder Erhitzung, während sie ständig be- und entladen wurden. Danach haben sie diese gealterten und auch neue Zellen getestet – etwa mit Überladungen, Tief- beziehungsweise Überentladungen oder sogar mit einer Nagelpenetration, die Erkenntnisse über das Verhalten des Akkus bei Beschädigung oder Kurzschlüssen liefert.

Informationen über Akkuzellen sind wichtig

Die Arbeiten in CIRCULUS haben gezeigt, dass viele Akkus für einen Second-Life-Einsatz geeignet sein dürften. Hauptproblem bestimmter Zelltypen waren in der Untersuchung die Ablagerungen von metallischem Lithium an der Anode, die besonders beim Laden bei tiefen Temperaturen auftraten. Dieses sogenannte Lithium-Plating kann zum Sicherheitsrisiko werden – deshalb sollten betroffene Zellen nicht stationär weiterverwendet, sondern direkt recycelt werden.

Allerdings betont Stelter, dass Zelle nicht gleich Zelle sei und die konkrete Zusammensetzung zu erheblichen Unterschieden im Vergleich zu anderen Zellen führen kann. All das müsse in Prüf- und Bewertungsmethoden einfließen: „Die Varianz an Systemen ist eben schwierig. Wichtig ist deshalb, dass man über den Ursprung der Zelle, ihr Verhalten und ihren Zustand Bescheid weiß“, sagt Stelter.

Wichtigster Adressat des Leitfadens dürften damit diejenigen sein, bei denen die Batterien am Anfang und am Ende ihrer Nutzung liegen: „Am einfachsten ist es für Hersteller, die ihre Systeme selber bauen und wieder demontieren“, erklärt Stelter. Diese würden die Batteriesysteme am besten kennen.

Aber auch Forscherinnen und Forscher, etwa aus den Entwicklungsabteilungen von Auto- oder Batterieherstellern, sollten einen Blick in den Leitfaden werfen: „Schon in unserem Konsortium selber gab es Aha-Effekte, als sich die unterschiedlichen Unternehmen und Institutionen zu den Recyclingtechnologien ausgetauscht haben“, berichtet Stelter. Ein Beispiel: Alleine Anzahl, Größe und Korrosionsfestigkeit von Schrauben, mit denen Abdeckungen befestigt sind, können sich auf die Rentabilität der Umnutzung auswirken.

„Wichtig ist, dass man über den Ursprung der Zelle, ihr Verhalten und ihren Zustand Bescheid weiß.“Dipl.-Ing. Eva-Maria Stelter

Insgesamt enthält der Leitfaden eine ganze Reihe von Anforderungen an einen Batterieaufbau, der Untersuchungen und Wiederverwertungsmöglichkeiten deutlich vereinfacht und wirtschaftlicher macht.

Ideale Batterie und stationären Speicher getestet

Neben dem theoretischen Wissen, das in den Leitfaden geflossen ist, soll das Projekt CIRCULUS auch ganz praktisch zeigen, wie ein ideales Batteriedesign aussehen könnte. Fraunhofer LBF arbeitet dazu mit dem Batteriehersteller BMZ, dem Recyclingkonzern Umicore, dem Netzbetreiber e-netz Südhessen, dem Recycling-Unternehmen MC Services Nordhessen und dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg zusammen. Das Projekt läuft noch bis Februar 2025.

Gemeinsam entwickelt das Konsortium unter anderem ein Batteriesystem, das direkt für eine Erst- und eine Zweitnutzungsphase ausgelegt ist. Dafür achten die Forschenden besonders auf Modularität. Das beginnt auf Zellebene bei demontagefreundlichen und dennoch betriebssicheren Fügeverbindungen, geht über das Gehäuse bis hin zu effizienten Umbaukonzepten von mobilen zu stationären Anwendungen.

Dabei wollen die Forschenden den Aufwand der Umarbeitung vom mobilen zum stationären Speicher, den finanziellen und zeitlichen Aufwand für die Sicherheitsbewertung sowie den Zerlegeaufwand nach dem stationären Einsatz um jeweils 30 Prozent senken. Die ersten beiden Ziele konnten sie an einem eigens in Betrieb genommenen stationären Speicher bereits nachweisen.

Beim Recycling sehen die Forschenden noch mehr Effizienzpotenzial; so konnten sie über 80 Prozent der einzelnen Kunststoffe in den Wertstoffkreislauf zurückführen. Und auch am Ende ihres stationären Einsatzes stecken in den einzelnen Zellen noch wertvolle Ressourcen: „Aus den Rohstoffen, die in älteren Akkus stecken, könnte man dank der effizienteren Herstellung heute moderne Speicher mit wesentlich höheren Kapazität fertigen“, erklärt Stelter. Je wirtschaftlicher diese Rückgewinnung ist, desto besser. (pj)