© ungvar – stock.adobe.com

© ungvar – stock.adobe.com

Photovoltaik

Großes Potenzial für schwimmende Photovoltaik in Deutschland

Forschende haben im Projekt PV2FLOAT eine Potenzialanalyse für schwimmende Photovoltaik (englisch: Floating Photovoltaics; kurz: Floating PV) durchgeführt. Dabei haben sie untersucht, in welchem Umfang auf Gewässern installierte Photovoltaikanlagen zukünftig dazu beitragen können, die Nutzung der Solarenergie in Deutschland auszubauen. Die Autorinnen und Autoren der Studie sehen hierfür ein umfangreiches Potenzial.

Damit Photovoltaikmodule zuverlässig Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln, werden sie auf den unterschiedlichsten Flächen installiert. Neben üblicherweise genutzten Dächern und Gebäudefassaden eignen sich ebenfalls Gewässer, auf denen schwimmende Photovoltaikanlagen zum Einsatz kommen können. Floating-PV-Anlagen bieten im Vergleich zu herkömmlichen Photovoltaikanlagen den Vorteil, dass sie keine neuen Landflächen benötigen. Somit konkurrieren sie nicht um Nutzungsfläche, und sie können dazu beitragen, den Ausbau der Photovoltaik weiter voranzubringen.

Schwimmende Photovoltaik in Deutschland

In Deutschland gibt es mehr als 6.000 künstliche Seen, die jeweils eine Fläche von mindestens einem Hektar vorweisen. Zusammengenommen umfasst die Fläche dieser Seen mehr als 90.000 Hektar. Bisher werden auf deutschen Gewässern Photovoltaikanlagen mit einer Spitzenleistung von insgesamt 21 Megawatt betrieben. Neue schwimmende Anlagen mit einer kombinierten Leistung von 62 Megawatt befinden sich aktuell in der Genehmigungs- oder Konstruktionsphase. Ein Forschungsteam des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE und von RWE hat nun im Rahmen des Projekts PV2FLOAT analysiert, wie groß das darüber hinaus gehende Potenzial schwimmender Photovoltaikanlagen in Deutschland ausfällt. Als dritter Verbundpartner arbeitet die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg mit im Projekt, wobei sich das dortige Wissenschaftsteam auf die gewässerökologische Begleitung konzentriert.

Beträchtliches Potenzial für Floating PV

Für die Potenzialanalyse haben die Forschenden abgestuft verschiedene PV-Potenziale berechnet. Diese abgestufte Potenzialberechnung ermöglicht es, Hemmnisse beim PV-Ausbau zu identifizieren, zu klassifizieren und zu quantifizieren. Auf Basis zunehmend strenger technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Kriterien werden dabei die künstlichen Gewässerflächen einerseits dahingehend untersucht, wie Floating-PV-Anlagen auf ihnen technisch umsetzbar sind. Andererseits haben die Forschenden berücksichtigt, welche Vorgaben bezüglich des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und des Wasserhaushaltsgesetzes eingehalten werden müssen. Laut diesen Gesetzen können in Deutschland maximal 15 Prozent einer Gewässeroberfläche mit Photovoltaikanlagen bedeckt werden, wobei die Anlagen gleichzeitig einen Abstand von mindestens 40 Metern zum Ufer einhalten müssen. Im konservativsten betrachteten Szenario (dem des sogenannten wirtschaftlich-praktisch erschließbaren PV-Potenzials), flossen daneben nur künstliche Seen ein, die sich nicht in Schutzzonen (wie etwa Naturschutzgebieten) befinden und die nicht weiter als fünf Kilometer von Einspeisungspunkten ins Stromnetz entfernt sind, um einen wirtschaftlichen Betrieb der Photovoltaikanlagen zu gewährleisten.

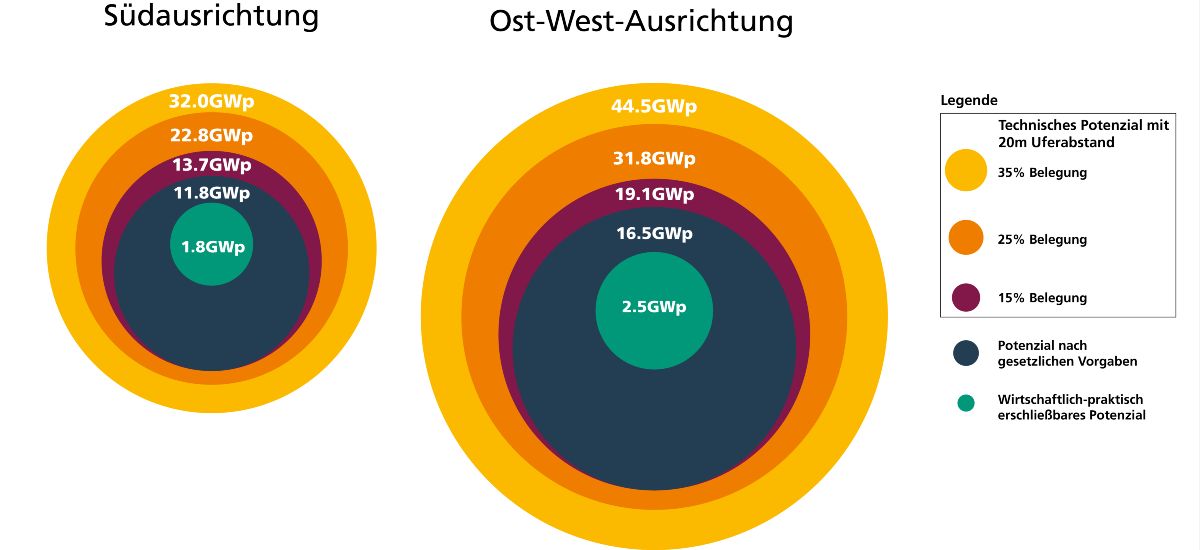

Im Ergebnis sehen die Forscherinnen und Forscher ein großes wirtschaftlich-praktisch erschließbares Potenzial, das – je nach Ausrichtung der Solarmodule – 1,8 bis 2,5 Gigawatt Photovoltaikleistung beträgt, die mit auf künstlichen Seen installierten Anlagen in Deutschland erzielt werden könnte.

Mehr Gewässerflächen für den Ausbau der Photovoltaik

Die Forschenden beleuchten mit ihrer Analyse ebenfalls, wie unter angepassten Rahmenbedingungen ein noch größeres Potenzial entstehen würde. Laut ihren Ergebnissen liegt das rein technische PV-Potenzial bei einer Gewässerabdeckung von 15 Prozent, einem Uferabstand von 20 Metern und ohne vorgegebenen Maximalabstand zu nächstgelegenen Einspeisepunkten bei einer Leistung von etwa 14 Gigawatt (mit Südausrichtung der Photovoltaikanlagen). Wenn eine 35-prozentige Abdeckung der Gewässer erlaubt wäre, würde das Potenzial (mit Ost-West-Ausrichtung der Photovoltaikanlagen) sogar auf eine Photovoltaikleistung von über 44 Gigawatt steigen (siehe Grafik).

© Fraunhofer ISE

© Fraunhofer ISE

Die analysierten Seen sind zu mehr als zwei Dritteln Kiesgruben, die sich zum Großteil in Sachsen und Baden-Württemberg befinden. Daneben hat das Projektteam in der Studie auch Stauseen, Rückhaltebecken, Talsperren und Bergbauseen untersucht.

Um die einzelnen Gewässerflächen zu erfassen und räumlich zu analysieren, hat das Wissenschaftsteam Geoinformationssysteme genutzt. Neu entstehende Gewässerflächen wie etwa im Lausitzer oder im Mittelrheinischen Braunkohlerevier berücksichtigt die aktuelle Studie nicht. Auch solche Gebiete bilden zukünftig weitere potenzielle Nutzungsflächen für schwimmende Photovoltaikanlagen. (av)