© snapshotfreddy – stock.adobe.com

© snapshotfreddy – stock.adobe.com

Thermische Kraftwerke

Flexible Müllverbrennung für ein stabiles Stromnetz

Teppiche, Matratzen, Essensreste: Müll besteht aus unterschiedlichen Bestandteilen, was zu starken Schwankungen bei der freiwerdenden Energie aus der Müllverbrennung führt. Im Projekt OptiMaDyn optimieren Forschende daher jetzt die Regelung der Anlagen, um sie zu verlässlichen Lieferanten von Regelenergie zu machen.

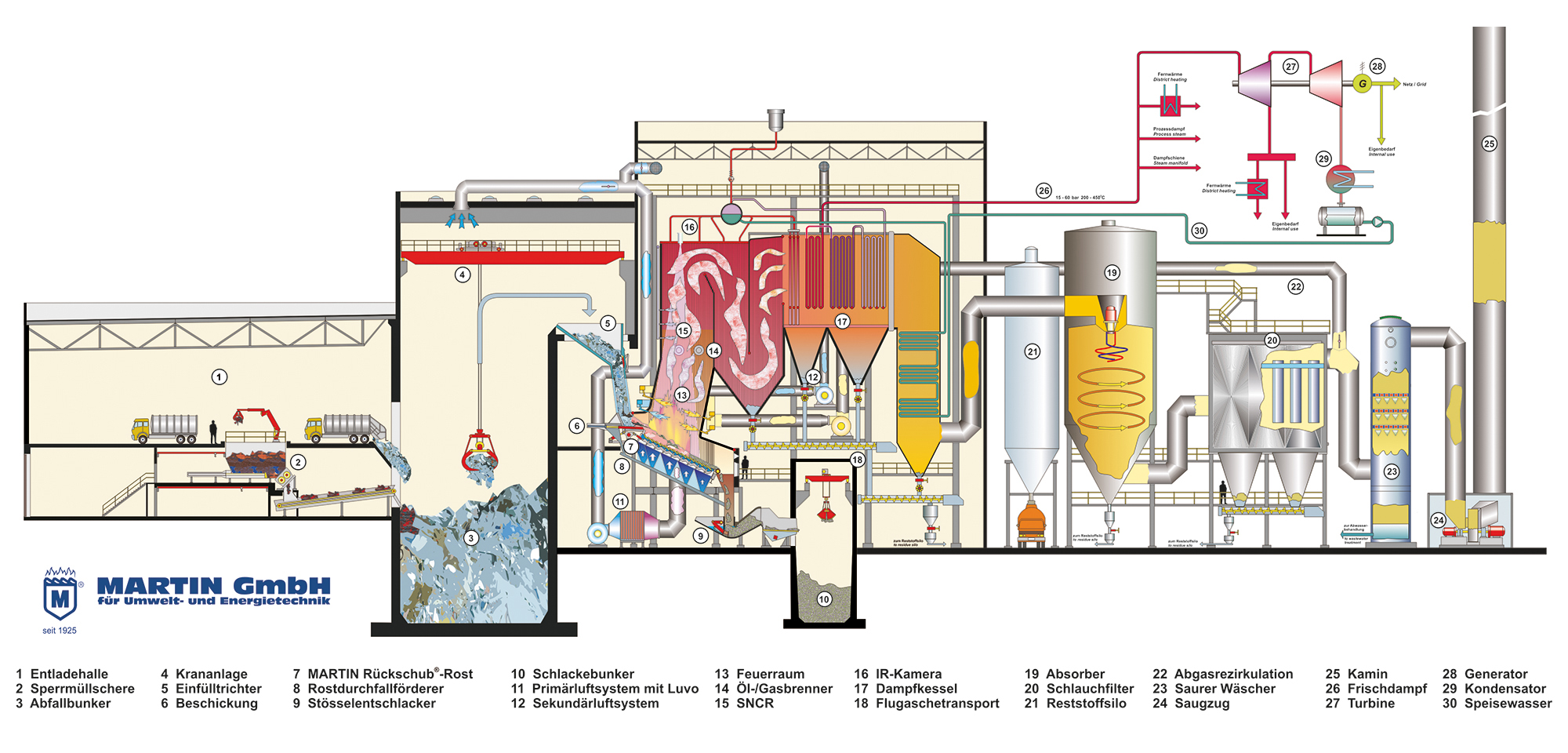

Verbrannten Müll als Energielieferanten zu nutzen, ist naheliegend. „Müll entsteht in der Stadt, wird in der Nähe verbrannt – da bietet es sich einfach an, die Energie dort auch zu nutzen“, sagt Moritz Westermeier von der TU München, der das Projekt fachlich betreut. Viele Fernwärmenetze beziehen ihre Wärme etwa aus der Müllverbrennung. Was sich aber geändert hat, sind die Anforderungen an diese Energie. Sie soll perspektivisch die schwankenden Erträge der erneuerbaren Energien im Stromnetz ausgleichen, sogenannte Regelenergie liefern. Dafür muss sie selber natürlich vorhersehbar erzeugt werden können.

Innerhalb des Projekts unter Koordination der TU München verfolgt das Wissenschaftsteam daher einen mehrstufigen Ansatz. Zugrunde liegt eine Messkampagne, die Ende 2022 an einer Referenzanlage in Tschechien stattgefunden hat. Der Einsatz spezieller Sensorik, von Infrarotkameras und Korrosionssonden hat einen umfassenden Einblick ermöglicht: „Zum Beispiel haben wir eine optische Kamera über dem Mülltrichter installiert“, berichtet Westermeier. „Mit der Laufzeit des Lichts hat diese die Entfernung gemessen. Wir konnten also erkennen, wie viel Volumenstrom in die Anlage fließt.“

Simulationen der Gegebenheiten innerhalb von Müllverbrennungsanlagen

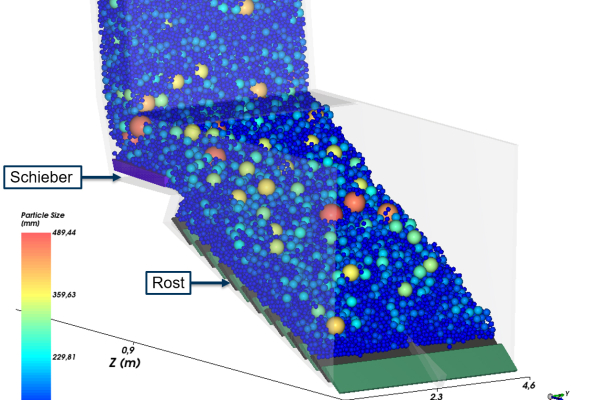

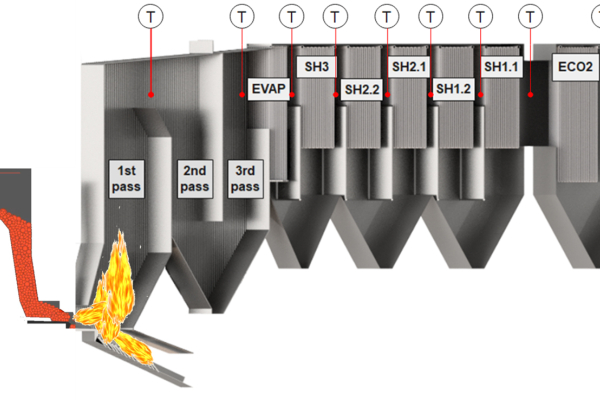

Mithilfe aller erhaltenen Daten haben die Forschenden komplexe CFD-Simulationen programmiert, die die Temperaturverläufe oder auch die chemischen Zusammensetzungen des Rauchgases auf ihrem Weg durch die Anlage veranschaulichen. Daneben nutzt das Team DEM-Simulationen (Diskrete-Elemente-Methode), um den Materialtransport des Mülls nachbilden zu können. „Wie viel Müll wird etwa auf den Verbrennungsrost befördert, wenn sich der Schieber der Dosierung einmal bewegt?“, nennt Westermeier ein Beispiel für eine Fragestellung für die DEM-Simulationen. „Auch die Durchmischung des Mülls auf dem bewegten Verbrennungsrost kann mit der Simulation analysiert werden.“

Vereinfachte Modelle dieser Simulationen bilden nun die Grundlage für dynamische Prozessmodelle der Anlage. „Die Dynamik der Verbrennungsprozesse ist maßgeblich von der Regelung abhängig“, bestätigt Moritz Westermeier die zu Projektbeginn formulierte Annahme. In Kombination mit dem erweiterten Monitoringsystem aus der Referenzanlage sorgen die Forschungsarbeiten dafür, dass Müllverbrennungsanlagen zukünftig einen kontinuierlichen und verlässlichen Output an Strom und Wärme liefern können. (mb)