© grigvovan - stock.adobe.com

© grigvovan - stock.adobe.com

Temperaturniveau anheben

Wie Großwärmepumpen zukünftig Kohle in der Fernwärme ablösen

Forschende entwickeln im Projekt FernWP leistungsfähige Anlagen, die auch die hohen Temperaturanforderungen von Fern- und Prozesswärme erfüllen. Das Team will zudem die bestehende Infrastruktur einbinden und so eine emissionsarme und wirtschaftliche Alternative zur Wärme aus Kohlekraft schaffen.

Kohle wird auch heute noch für einen großen Teil der Stromversorgung in Deutschland genutzt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes machte Kohlestrom im ersten Halbjahr 2021 rund 27 Prozent des ins Netz eingespeisten Stroms aus. Hinzu kommt die direkte industrielle Kohleverstromung, bei welcher der produzierte Strom unmittelbar vor Ort genutzt wird. Mit dem Kohleausstieg müssen andere Quellen diesen Energiebedarf decken. Auch die Fernwärmeversorgung ist davon betroffen, denn ein Teil der dort genutzten Wärme entsteht in Kohlekraftwerken – jährlich rund 40 Terawattstunden. Das Team des Forschungsprojekts FernWP will nun eine emissionsärmere und effizientere Alternative finden: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln Großwärmpumpen für die Fernwärme, die nicht nur besonders hohe Temperaturen erreichen, sondern sich auch verfügbare Niedertemperaturquellen an Kraftwerksstandorten zu Nutze machen.

CO2-Emissionen um fast 80 Prozent reduzieren

Großwärmepumpen haben in der Fernwärme großes Potenzial als emissionsarme und effiziente Technologie – vor allem im Vergleich zur Kohlekraft. Das FernWP-Team hat errechnet, dass der auf Kohle basierende Anteil der Fernwärme jährlich rund 10 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Großwärmepumpen könnten diese Emissionen um rund 78 Prozent reduzieren – bei einer zukünftigen Stromversorgung rein aus erneuerbaren Energien sogar um 100 Prozent. Als typische Technologie zur Kopplung der Energiesektoren Strom und Wärme können Wärmepumpen in Kombination mit Wärmespeichern zudem zur Flexibilisierung des Stromnetzes beitragen.

Derzeit wird ein Großteil der deutschen Fernwärmenetze bei Temperaturen von 90 bis 120 Grad Celsius betrieben. Der Fokus des FernWP-Teams liegt daher darauf, eine Großwärmepumpe zu entwickeln, die diese hohen Temperaturen besonders effizient liefern kann. Dazu erproben die Forschenden verschiedene Konzepte, Bauteile und Kältemittel. Ziel ist es, einen Demonstrator zu fertigen, der einen Temperaturbereich von rund 120 Grad Celsius sowie einen Temperaturhub von über 70 Kelvin abdeckt.

© 2020 Johnson Controls Industriekälte Deutschland

© 2020 Johnson Controls Industriekälte Deutschland

Bisher gibt es keine Anlagen, die diese Voraussetzungen erfüllen. In einem weiteren Schritt analysieren die Forschenden zudem, wie sich noch höhere Temperaturen erreichen ließen, um auch industrielle Prozesswärme bereitstellen zu können. Dazu entwickeln sie die technischen Komponenten der Wärmepumpe weiter.

Wärmequellen vor Ort nutzen

Die Projektpartner wollen jedoch nicht nur an der Technologie der Wärmepumpe selbst arbeiten, sondern auch die bestehende Infrastruktur an Kraftwerksstandorten nutzen. Dazu analysiert das FernWP-Team Niedertemperaturquellen vor Ort und deren Anforderungen an die Wärmepumpen und das Gesamtsystem. Als solche Quellen kommen etwa naheliegende Flüsse und Seen, die Außenluft oder das Erdreich in Frage, aber auch Abwärme, Prozessluft, Abwasser oder Rauchgas aus Industrie und Gewerbe.

Ein besonderes Augenmerk legen die Forschenden dabei auf Kühltürme, die es an vielen Kraftwerksstandorten gibt. Sie wollen prüfen, ob sich das Prinzip eines Kühlturms umkehren lässt: Der Kühlturm gibt Wärme an die Umgebung ab – stattdessen könnte er der Umgebung Wärme entziehen, die dann einer Wärmepumpe zugeführt wird. So würden Kühltürme als Niedertemperaturquelle dienen.

Expertise verbinden und Hemmnisse abbauen

Ihre Ergebnisse bringen die Forschenden von FernWP auch im Annex 58 Hochtemperatur-Wärmepumpen (HTHP) des Heat Pumping Technologies Technology Collaboration Programme der Internationalen Energie Agentur (IEA) ein.

Eine im Forschungsprojekt erarbeitete Austauschplattform für Planer und Investoren soll außerdem über die Technologie sowie über die Rahmenbedingen informieren und somit Hemmnisse abbauen. (ks)

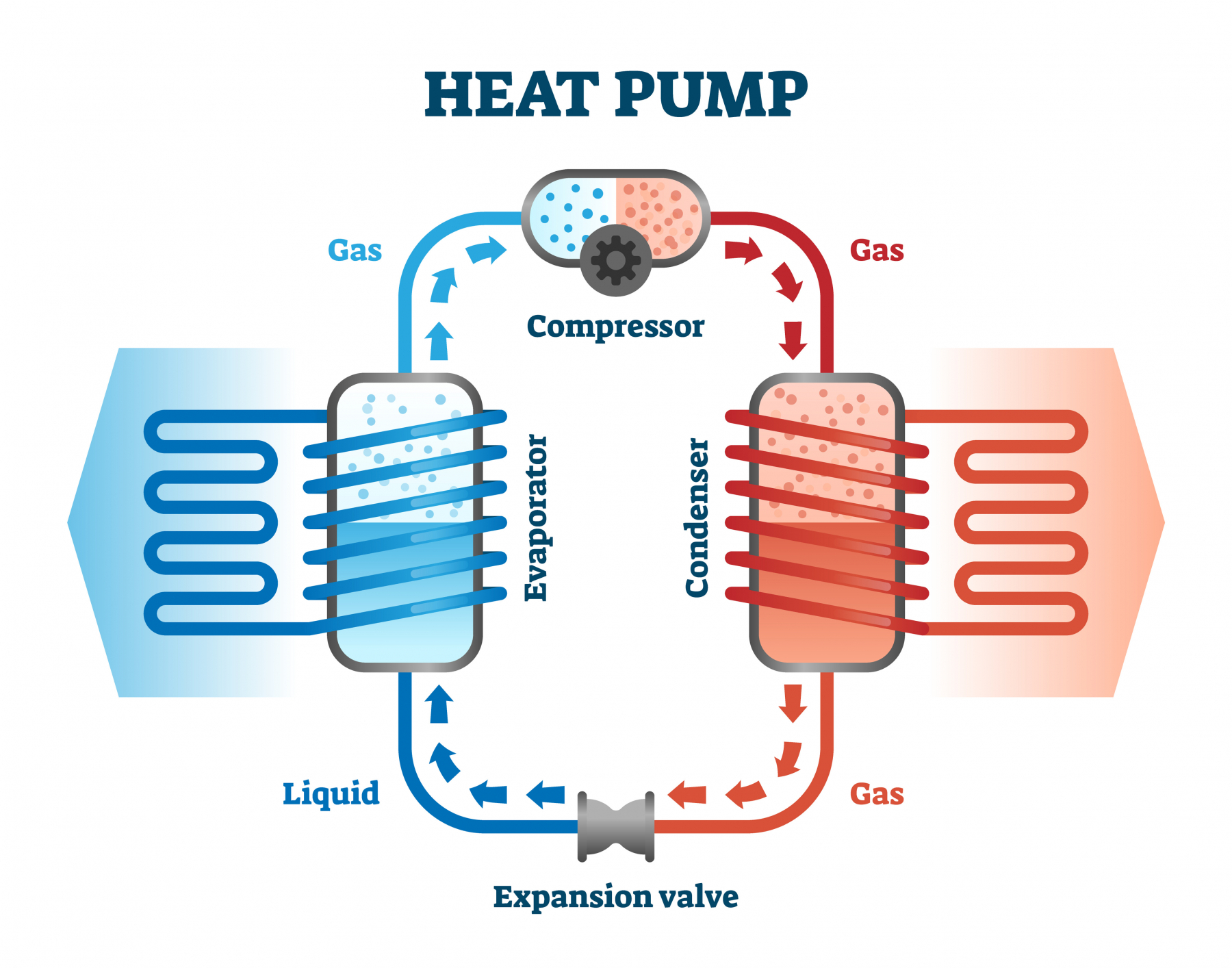

Kurz erklärt: So funktioniert eine Wärmepumpe

Das Kältemittel im Kreislauf

Quelle: © VectorMine - stock.adobe.com

Eine Wärmepumpe funktioniert im Prinzip wie ein Kühlschrank, bei dem Innen und Außen vertauscht werden. Während der Kühlschrank Wärmeenergie aus den innen eingelagerten Lebensmitteln entnimmt und nach außen an die Rückwand führt, nimmt die Wärmepumpe Wärmeenergie aus der Umwelt auf und „pumpt“ diese ins Gebäudeinnere und auf ein höheres Temperaturniveau, das dann etwa zum Heizen genutzt werden kann. In der Wärmepumpe durchläuft ein Kältemittel einen Kreislauf: Im sogenannten Verdampfer nimmt es die Wärme aus der Umgebung auf und geht in den gasförmigen Zustand über.

Ein elektrisch betriebener Kompressor, verdichtet das gasförmige Kältemittel, was sowohl den Druck als auch die Temperatur erhöht. Die so entstandene Wärme wird mithilfe eines Kondensators etwa an einen Raum oder einen Wasserkreislauf abgegeben. Das Kältemittel geht wieder in den flüssigen Zustand über und fließt zurück in den Kreislauf. Mittels einer Drossel wird es entspannt und so zurück in den Ausgangszustand gebracht. Der Kreislauf kann nun von vorne beginnen.