© Fraunhofer IPM

© Fraunhofer IPM

Innovative energieeffiziente Kühlsysteme

Die Magnetokalorik hat das Potenzial zur disruptiven Technologie

Dr. Kilian Bartholomé, Dr. Jochen Kopitzke Mission Wärmewende 2045

Das Team der Forschungsprojekte MagMed und MagMed 2 entwickelt ein energieeffizientes Kühlsystem, das den sogenannten magnetokalorischen Effekt nutzt und ohne klimaschädliche Flüssigkeiten auskommt. Wie das funktioniert, erklären Dr. Kilian Bartholomé und Dr. Jochen Kopitzke im Interview.

© Fraunhofer IPM

© Fraunhofer IPM

Dr. Kilian Bartholomé arbeitet am Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg im Breisgau. Dort ist er stellvertretender Abteilungsleiter im Fachgebiet thermische Energiewandler und leitet zudem die Forschungsgruppe für magnetokalorische Systeme.

© Philipp Kirsch GmbH

© Philipp Kirsch GmbH

Dr. Jochen Kopitzke ist Geschäftsführer und Inhaber der Philipp Kirsch GmbH in Willstätt. Das Unternehmen produziert Kühl- und Gefrierschränke für den Medizinbereich und Laboratorien. Seit über 150 Jahren ist das Familienunternehmen bereits in der Kühltechnik aktiv.

Im Projekt MagMed entwickeln Sie eine neue Kühltechnologie, die sich den magnetokalorischen Effekt zunutze macht. Könnten Sie kurz erklären, was das bedeutet und wie diese Technologie funktioniert?

Bartholomé: Die magnetokalorischen Materialien in unserem Kühlsystem haben die Eigenschaft, dass sie sich erwärmen, wenn sie einem magnetischen Feld aussetzt sind und wieder abkühlen, wenn sie aus diesem Feld entfernt werden. Kombiniert mit einer entsprechenden Wärmeabfuhr, lässt sich damit ein sehr effizientes Kühlsystem bauen, das ohne schädliche Fluide arbeiten kann.

Kopitzke: Und das ist eigentlich das Paradoxe: Wenn das Material warm ist, wie kann es dann kühlen? Wird die Wärme abgeführt, kühlt das Material runter. Wenn dann noch der Magnet weggenommen wird, kühlt es sich unter das vorherige Temperaturniveau ab. Bei der aktuellen Kompressortechnologie ist es so: Sie müssen hohe Drücke erzeugen, damit Kälte entsteht – Kompression und Entspannen. Das ist energieintensiv. Bei der Magnetokalorik hingegen wird das Material einem Permanentmagneten ausgesetzt. Dieser strahlt ein Magnetfeld aus, ohne dass Energie hinzugefügt werden muss. Es wird nur Energie benötigt, um den Magneten zum Material hinzuführen oder andersherum und dann verändert sich die Temperatur. Das ist der magnetokalorische Effekt.

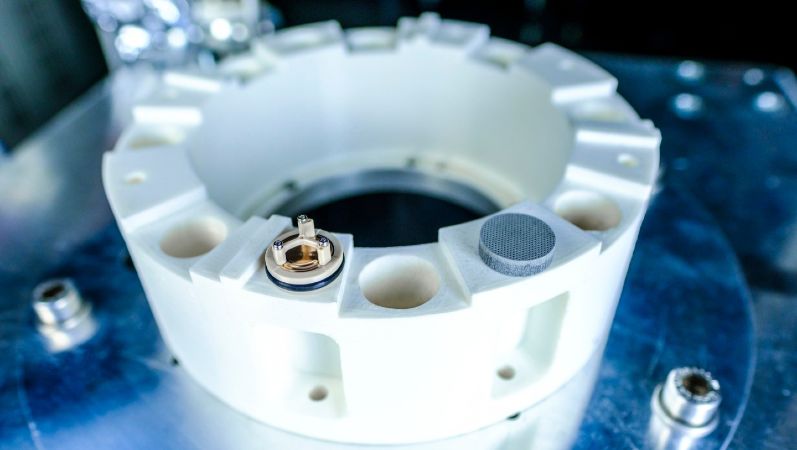

© Fraunhofer IPM

© Fraunhofer IPM

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kühlgeräten ist das also ein energieeffizienteres System?

Kopitzke: Genau. Wir haben theoretisch zwei Stellen, die Energie benötigen: Ich muss das Material zum Magneten führen und irgendwie die Wärme abführen. Letzteres war bisher jedoch der Schwachpunkt, weil dort Pumpen zum Einsatz kommen. Diese haben im Endeffekt nicht wirklich zu einem Effizienzgewinn gegenüber den Kompressortechnologien geführt. Das Besondere an dem Forschungsprojekt MagMed ist deshalb, dass wir mit sogenannten Heatpipes arbeiten – also Wärmerohre, in denen ein Fluid verdampft und wieder kondensiert. Da funktioniert der Wärmeabtransport passiv und wir müssen keinen Strom anlegen, um ein Fluid zu pumpen.

Bartholomé: Bei der Magnetokalorik muss bei derselben Kälteleistung deutlich weniger Energie aufgebracht werden. Wir unterscheiden uns in MagMed aber auch vom klassischen magnetokalorischen System durch die Art des Wärmeübertrags und können mit weniger magnetokalorischem Material eine höhere Leistung generieren. Mit diesem Systemansatz und diesen Materialien konnten wir die Leistungsdichte um den Faktor zehn steigern.

Wo sehen Sie geeignete Anwendungsgebiete für die Technologie und warum eignet sie sich dort besonders gut?

Kopitzke: Die Medizintechnik eignet sich vor allem, weil die Märkte hier nicht so preissensitiv sind.

Sie können online für relativ geringes Geld einen herkömmlichen Kühlschrank bestellen. Das ist natürlich sehr schwierig, in so einem Massenmarkt eine neue Technologie zu etablieren. Theoretisch ist die Magnetokalorik sehr robust und hat keinen großen Verschleiß. Gerade in der Medizintechnik ist das wichtig. In unseren Geräten werden Güter aufbewahrt, bestes Beispiel sind gerade die Impfstoffe, die einen sehr hohen Wert haben und sicher gelagert werden müssen. Auch Pharmazeutika, Blutkonserven, Blutplasma, Laborproben et cetera. Wenn der Kühlschrank kaputtgeht, dann ist das ein großes und teures Problem. Die Medizinprodukte sind dann verdorben.

Das hat sich 2015 auch auf der Fachmesse Medica gezeigt, als wir unseren Prototypen demonstriert haben. Da gab es ein sehr großes Interesse. Hervorgerufen auch, weil wir hier mit einer Flüssigkeit wie Wasser anstatt mit einem klimaschädlichen Gas arbeiten. Die Kältemittel, die aktuell in den Kompressoren eingesetzt werden, sind mit einem Treibhauspotenzial versehen. Und das sind die Punkte der Magnetokalorik, die bei Kunden sehr hohen Anklang gefunden haben: nachhaltig, nicht toxisch, zuverlässig und wartungsfreundlich.

Bartholomé: Darüber hinaus gibt es noch viele andere Märkte, die die Technologie zukünftig adressieren kann. Zum Beispiel die Schaltschrank-Klimatisierung, weil hier nicht mit brennbaren Fluiden gearbeitet werden darf. Da ist die Kältemittelthematik noch einmal verschärft zum Medizintechnikbereich. Auch im Laborbereich sehen wir ganz viele Anwendungen, mittelfristig dann auch Richtung Klimaanlagen und Wärmepumpen. Wenn die Technologie Fuß gefasst hat, wird auf sie ein sehr breiter Markt zukommen.

Momentan arbeitet die Technologie noch nicht in Minusgraden, was natürlich für die medizinische Anwendung sehr wichtig ist. Warum ist das so und wie lässt sich das lösen?

Bartholomé: Die Magnetokalorik ist auf jeden Fall geeignet, auch bei sehr tiefen Temperaturen kühlen zu können. Die ersten Systeme, die gebaut wurden, haben sehr nah an den absoluten Nullpunkt heruntergekühlt. Bei uns im Forschungsprojekt MagMed haben wir noch nicht unter null Grad heruntergekühlt, weil unser Fokus zunächst darauf liegt, das System mit reinem Wasser zu betreiben. Hier wollen wir den Vorteil mit den Kältemitteln ganz klar herausarbeiten und daran demonstrieren. Der nächste Schritt wird dann sein, dass wir mit Zusätzen oder Mischungen, etwa mit Alkohol, zu tieferen Temperaturen gehen können.

Kopitzke: Das ursprüngliche Projektziel war, in diesen Bereich zu kommen — also bis minus 86 Grad Celsius Lagertemperatur. Für die Lagerung des BioNTech-Impfstoffs wäre das jetzt eine ideale Anwendung gewesen. Doch der Sprung war einfach zu groß, mit nicht toxischen Kältemitteln und mit verfügbaren magnetokalorischen Materialien von Raumtemperatur auf diese Minusgrade herunterzukühlen. Deshalb haben wir uns im Laufe von MagMed auf den Nichtgefrierbereich festgelegt. Das bietet den Vorteil, Kältemittel auf Wasserbasis einzusetzen und die Erfolgswahrscheinlichkeit erheblich zu steigern. Gerade die aktuellen gasförmigen, brennbaren Kältemittel sind für die Luftfracht nicht ganz optimal. Auch Transport und Wartung sind Themen, die sich mit der Magnetokalorik erübrigen würden.

Welchen Beitrag leistet MagMed zur Energieforschung oder zum Gelingen der Energiewende?

Bartholomé: Kälte und Wärme global zur Verfügung zu stellen, ist ein großes Problem der nächsten Jahrzehnte. Die Energieeffizienz ein klein wenig zu erhöhen, hat daher einen enormen Impact. Die Magnetokalorik hat dazu das Potenzial, deswegen arbeiten wir in diesem Konsortium weiter an dem Thema. Einige Hürden haben wir bereits genommen, aber es sind noch unheimlich viele, die wir aus dem Weg räumen müssen.

Kopitzke: Wenn wir die Projektziele erreichen, wäre bei Kühlschränken ein Eins-zu-Eins-Austausch möglich. Die Magnetokalorik hat das Potenzial, die aktuelle Kompressortechnologie mit all ihren Nachteilen abzulösen. Deshalb sprechen wir bei ihr von einer disruptiven Technologie. Es gibt nicht viele disruptive Technologien heutzutage, aber die Magnetokalorik hat das Potenzial dazu. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Die Kompressortechnologie hat natürlich einen jahrhundertelangen Erfahrungsschatz, hat im Laufe der Zeit die Energieeffizienz gesteigert und wird dies auch aktuell noch tun. Es gibt aber eine theoretische Grenze und diese liegt in der Magnetokalorik weiter weg als in der Kompressortechnologie. Das heißt, das Energieeinsparpotenzial ist erheblich.

Unsere Geräte haben zudem die Anforderung, 20 Jahre zu laufen. Da würde die Magnetokalorik einen wesentlichen Beitrag leisten, weil sie weniger Verschleißteile hat. So kann sie die Nachhaltigkeitsoffensive der Europäischen Union von zwei Seiten angehen: das eine ist die Energieeffizienz im laufenden Betrieb und das andere ist die Nachhaltigkeit im Produktlebenszyklus.

Welche Ergebnisse haben Sie während der Projektlaufzeit erreichen können und welche Erkenntnisse ziehen Sie für den weiteren Forschungsbedarf?

Bartholomé: Der größte Erfolg war, zu demonstrieren, dass dieses neue Konzept funktioniert. Wir konnten bereits eine sehr hohe Frequenz anlegen. Diese ist ein entscheidendes Merkmal im magnetokalorischen System, weil sie mit der Leistungsdichte einhergeht.

Herausforderungen gab es natürlich auch: Zum Beispiel, dass wir unser System thermisch stabilisieren mussten. Zudem wurden die Materialien im Zusammenhang mit diesen Heatpipes so noch nie betrieben.

Im Augenblick arbeiten wir noch mit sehr kleinen Temperaturspannen und sehr kleinen Leistungen. Deshalb wollen wir in Zukunft die Temperaturspanne entsprechend erhöhen und dann einen Demonstrator entwickeln. Dieser soll von der Firma Kirsch in einen Kühlschrank eingebaut werden und die Leistungsfähigkeit zeigen können.

Wenn die Technologie so weit ist, welche Entwicklung und Markvoraussetzung müssen dann noch geschaffen werden, dass sie sich durchsetzen kann?

Kopitzke: Wenn das so kommt, dann werden die Märkte im Laufe der Zeit umgestellt. Die Patente liegen bei Fraunhofer, die Lizenzen bei uns. Damit wäre das natürlich ein großer Wettbewerbsvorteil für Deutschland und die EU, um großes wirtschaftliches Potenzial zu heben, Arbeitsplätze zu sichern und Märkte zurückzugewinnen, die nach Asien verloren gegangen sind.

Es ist natürlich eine große Herausforderung, wenn die Europäische Union klimaneutral werden möchte, aber gleichzeitig die Kälteerzeugung eine immer größere Rolle spielen wird. Hier sind Konzepte nötig, die gangbar sind und aus unserer Sicht ist dies die Magnetokalorik. Die Technologie lässt sich dann auf alles übertragen, was mit Kältetechnologie zu tun hat. Da gibt es natürlich vieles, was noch erforscht werden muss, aber für den Forschungsstandort Deutschland wäre es ein riesen Wurf.

Das Interview führte Leona Niemeyer, Wissenschaftsjournalistin beim Projektträger Jülich.